Nachhaltiger Wirtschaftswald

Ein naturnaher Wald und eine wirtschaftliche Nutzung schließen sich nicht aus. Die Waldbewirtschaftung muss jedoch nachhaltig erfolgen, um auch den nachfolgenden Generationen einen intakten Wald zu hinterlassen.

Als intakt und zukunftsfähig gilt ein Wald, wenn er über eine natürliche Artenzusammensetzung und Waldstruktur verfügt. Er sollte verschiedene Baumarten aufweisen, junge bis sehr alte Bäume und vor allem auch Mikrohabitate sowie viel Totholz enthalten. Jede Form von Übernutzung, Umwandlung in Plantagen sowie Kahlschlagwirtschaft, bei der fast alle Bäume flächig gefällt werden, entspricht einer Störung des Waldklimas, trägt zur Kohlenstofffreisetzung bei und schadet der Biodiversität.

Deshalb wird in naturnah bewirtschafteten Wäldern die Holznutzung so geplant, dass Waldstrukturen erhalten bleiben oder sich neu entwickeln können. Neuanpflanzungen werden vermieden und soweit wie möglich auf die Selbstaussaat der umliegenden Bäume gesetzt (Naturverjüngung). Geerntet werden nur die reifsten Bäume und die Ernte erfolgt selektiv, d.h. abgeholzt wird nur der Baum, welcher vorher ausgewählt wurde.

In vielen Teilen der Welt ist heute noch eine raubbauartige oder gar illegale Waldnutzung weit verbreitet. Dagegen hat die nachhaltige Wirtschaftsweise in Deutschland über die Jahrhunderte das Überdauern eines vitalen Waldes gesichert. Seit über 300 Jahren ist der deutsche Wald gesetzlich vor Übernutzung und Rodungen geschützt und das Prinzip der Nachhaltigkeit nicht nur im Bundeswaldgesetz und den Waldgesetzen der Länder fest verankert, sondern es ist der zentrale Grundsatz der Forstwirtschaft in Deutschland.

Zukunftsfähiger Waldumbau

Die Themen Waldsterben und Waldumbau sind in den letzten Jahren immer mehr in den öffentlichen Fokus gerückt. Zurückzuführen ist die dramatische Situation des Waldes vor allem auf Schadensereignisse wie Stürme, Dürre und die Zunahme von Schädlingen. Der Klimawandel verstärkt und beschleunigt diese Entwicklung außerdem.

Die anhaltende Trockenheit der letzten Jahre führte vielerorts dazu, dass Bäume ihre Blätter und Nadeln vorzeitig abwarfen. Die Fichten leiden zusätzlich unter der massenhaften Vermehrung des Borkenkäfers. Hitze und Trockenheit sind für die Schädlinge die besten Lebensbedingungen. Sie können nach einem trockenen Brutjahr ganze Fichtenwälder großflächig zum Absterben bringen.

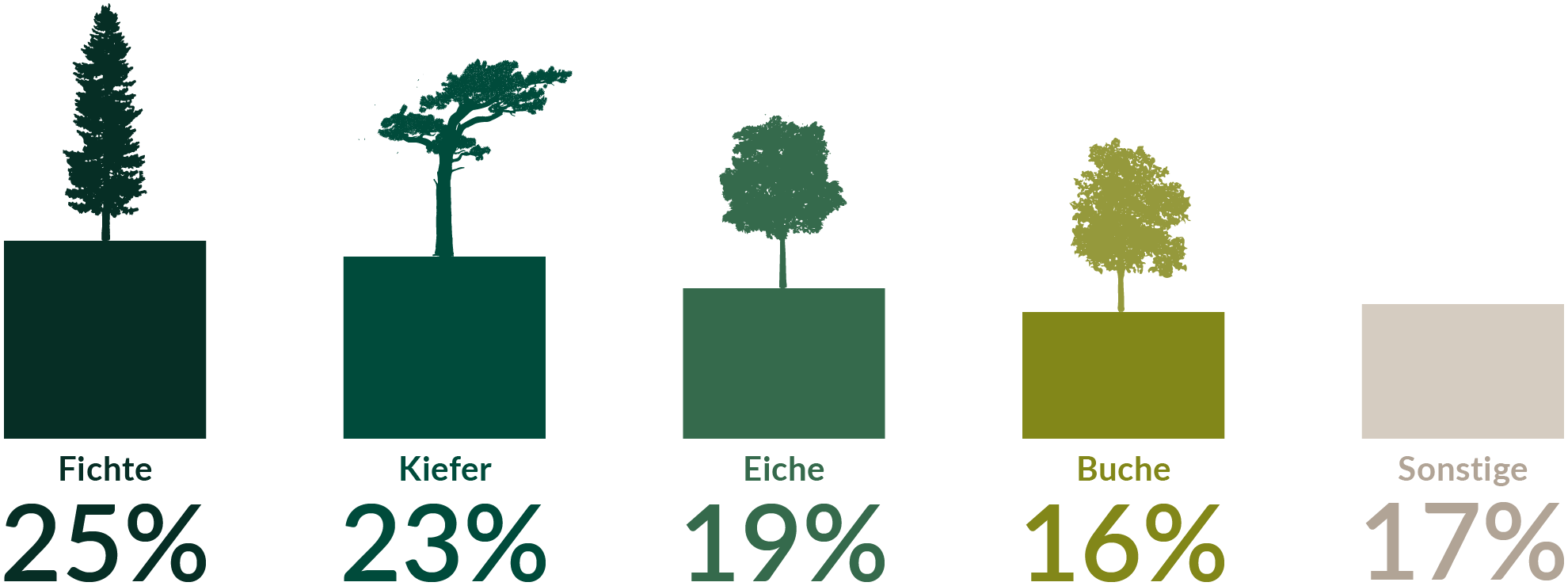

Mit einem Anteil von 25 Prozent ist die Fichte die häufigste Baumart in deutschen Wäldern. Neben ihr prägen auch die Nadelbaumart Kiefer (23 Prozent) sowie die Laubbaumarten Eiche (19 Prozent) und Buche (16 Prozent) den Wald in Deutschland.

Die Fichte kommt häufig noch in Monokultur (Reinbestand) vor. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden im Rahmen der sogenannten „Reparationshiebe“ in ganz Deutschland Wälder abgeholzt, um den Wiederaufbau zerstörter Städte in Großbritannien, Frankreich und der UdSSR zu unterstützen. Um sie zu ersetzen, pflanzten Förster in den 1950er-Jahren Millionen von Bäumen, meist Fichten. Nach verheerenden Sturmereignissen in den 1990er-Jahren wurden die Windwurfflächen ebenfalls größtenteils mit Fichte aufgeforstet. Ihr Vorteil: sie wächst schnell im Vergleich zu anderen Baumarten und das Holz ist sehr gefragt als Bauholz.

Doch die Nachteile wurden erst in den letzten Jahrzehnten deutlich. Die Fichte als Flachwurzler ist in der Monokultur anfällig bei Stürmen, da keine tiefer wurzelnden Nachbarbäume Schutz spenden können. Zudem kommt sie mit der Trockenheit nicht so gut klar. Beides ist jedoch auch sehr von der Bodenbeschaffenheit des Standorts abhängig.

Die Musterlösung für den zukunftsfähigen Waldumbau gibt es nicht. Es lässt sich kaum abstreiten, dass der Klimawandel unseren Wäldern zusetzt. Gut bewerten lässt sich, welche Arten mit der aktuellen Situation wie zurechtkommen. Die meisten Baumarten benötigen jedoch fast ein Jahrhundert bis zur Erntereife. Die Ausrichtung auf die aktuellen und zu erwartenden Bedingungen ist zwar anzustreben, jedoch keine Garantie für einen langfristigen Erfolg.

Ziemlich sicher dürfte jedoch sein, dass breit gestreute Mischwälder die größte Chance für einen stabilen und ausdauernden Bestand bieten. Sie sind allerdings bewirtschaftungsintensiver und weniger ertragreich, dafür eine deutliche Bereicherung für die Biodiversität und die erholungssuchende Bevölkerung.

Holznutzung

Ein Großteil unserer Waldbestände befindet sich im mittleren Lebenszyklus (Alter 30 bis 40 Jahre). Diese wurde nach verehrenden Sturm- und Hagelschäden Mitte der 1990er Jahre aufgeforstet. Im Mittelpunkt steht die Entnahme schwächerer Bäume. Damit sollen die zukunftsfähigen Bäume, sowie anzahlmäßig unterlegene Arten – insbesondere Laubbäume wie Buche, Eiche, Ahorn und Esche, aber auch Nadelbäume wie Kiefer und Tanne – gefördert werden. Dies unterstützt die Entwicklung eines stabilen Mischwaldes. Durch die Entnahme von Bäumen in dicht aufgeforsteten Beständen erreicht zudem Sonnenlicht den Waldboden, was zur Keimung von im Boden befindlichen Samen und damit zum Heranwachsen der nächsten Baumgeneration führt (Naturverjüngung).

Große Baumstämme vermarkten wir als Bau- und Möbelholz, mittlere Stämme, die für diese Zwecke nicht geeignet sind, werden als Papierholz verarbeitet. Schwächere Stämme werden als Energieholz genutzt, also zu Brennholzscheiten oder Hackschnitzel weiterverarbeitet. Äste und dünne Stämme, sowie Totholz verbleiben im Wald zum Humusaufbau und um Lebensraum für Tiere und Kleinstlebewesen zu bieten. Auch sogenannte Biotopbäume befinden sich immer wieder in unserem Bestand. Diese Bäume dürfen eines natürlichen Todes sterben. Dann kommen sie in die Zerfallsphase, in der sie besonders interessant sind für die Artenvielfalt in Wäldern. Sie sind Lebensraum und Nahrungsquelle für Tiere, Pflanzen und Pilze und haben eine ganz zentrale Bedeutung für die Biodiversität in Wäldern. Aus Biotopbäumen entsteht letztendlich ein ganz wertvoller Waldboden.

In unserem Wald gilt das Prinzip „Nutzen und Schützen“: genutzt werden die Bäume, die mit ihrem geraden Wuchs und astfreien Holz einen hohen Wert für den Menschen haben. Für die Artenvielfalt bleiben die Bäume stehen, die mit ihren Höhlen und ihrer meist minderen Holzqualität für den Menschen weniger, für Holzbewohner aber umso mehr interessant sind.